東西クリニック 仙台院長の趣味のコーナーです。

住所:仙台市青葉区南吉成3丁目1番23号アクセスマップはこちら

TOP > 院長ごあいさつ > 趣味のコーナー > 「明治期の米麦売買帳と頼母子講帳」

「明治期の米麦売買帳と頼母子講帳」(仙台市医師会報 2008年10月)

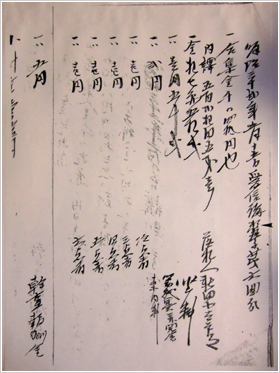

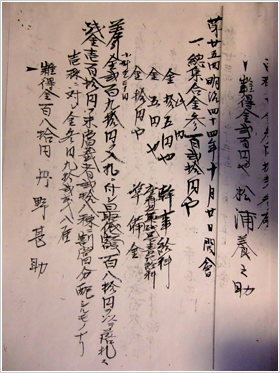

先に日露戦争関連の書簡が見つかった土蔵で今年6月、またしても明治時代の文書、明治41年の「米麥賣買帳」(図1)と明治31年から大正2年にかけての頼母子講と思われる「愛信講」帳(図2)が見つかり、仙台市博物館や名取市郷土研究会で検討してもらっている。当時丹野家では水車の力を利用した精米所を経営していた(図3)。

- 図1:米麦売買帳

- 図2:「愛信講」帳

- 図3:高柳水車小屋

顧客は地元高柳の農家はもちろん、名取郡内一帯から仙台市まで及んでいる。冒頭には仙台購買組合事務所との取引が記載されている(図4)。最近再選された佐々木一十郎名取市長宅の佐々木酒造店とも頻繁に取引している(図5)。日々の取引を米麦の種別、量、料金、住所地、氏名などを記載した表(図6)が続いた後、余白に日記様のメモ的な記載が見られる。

- 図4:仙台購買組合事務所(矢印)

- 図5:佐々木酒造店(矢印)

- 図6:表

明治43年仙台地方を襲った集中豪雨・洪水の被害後の橋架修復、保管證、梨樹手入れ、死亡通知文、水車新築の材料、大豆粕の調渡、子牛の売買、小作定約書の書式、頼母子講落札金に対する証書に関するものなどさまざまで、当時の生活の一端を髣髴とさせるものである。精米機の修理のところでベルト用か革皮を購入している(図7)が、その購入先がなんと母の実家である大町4丁目の荒物店「大善」であることを知り驚いている。それまで父が結婚するまでは両家は全く関係ないと思っていたからである。明治45年版の「宮城県商工人名録」では荒物商に分類され、当主は佐藤善吉、明治34年発行の「仙台市名家及実業家一覧図」に「大善」の記載があり(図8)、また昭和9年版の「仙台商工案内」には鼻緒類のところに分類され(当主は佐藤芳之助)、「大日本職業別明細図 信用案内 第三二七号 宮城県」(昭和9年)でも「大善鼻緒店」となっている(図9)。すなわち明治期には荒物店として革皮も扱っていたが、昭和期には鼻緒店になっていて、自分の「母の実家は下駄屋だった」という記憶と相応する。「仙台市名家及実業家一覧図」を見ると「大善」から東に向かって「近八商店」、「勧(カン)工場」、「藤崎呉服店」(現・藤崎デパート)と続いている(図8)。

- 図7:大町四丁目大善店(矢印)

- 図8:(明治34年)「大善」(矢印)

- 図9:(昭和9年)「大善鼻緒店」(矢印)

さて、「日本の水車と文化」によると、宮城県には水車の数が明治30年には1180、昭和17年には331と記録されていて、戦前までは農事用として精米や製粉に活用されていたが、やがて普及してきた電力などに取って代られることになった。

一方、「愛信講」帳であるが、当時の市町村長や議会員をした人たちの名前が多数見られ、更に「頼母子講」の文字も見られる(図10)。また、盛んに使用している「糶得金」の中の「糶」(図11)であるが、その右の旁の「?」から「羽」を省略しているのでどう読むのか不明である。さて、頼母子講には様々の種類があるが、今回見つかったものは互助会的な経済的機能を持つ講で、鎌倉時代の頃から行われるようになり、交通不便な農山漁村には遅くまで存続する傾向にあったが、明治以降、近代的金融制度が整備されるに従って急速に衰退して行き、その資料はほとんど散逸してしまう運命にあった。また今回の「愛信講」は親無頼母子講の要素が強いようであるが、何をもって救済目的としたのかなど追及すべき点は少なくないが、資料不足であることは否めない。

- 図10:頼母子(矢印)

- 図11:「糶」(矢印)

参考文献

- 1)名取市閖上郷土史研究会(岡崎一郎)編「閖上風土記」 小野晋平・発行 1977年

- 2)前田清志「日本の水車と文化」 玉川大学出版部 1992年

- 3)桜井徳太郎「講集団成立過程の研究」 吉川弘文館 1966年

- 4)佐々木慶市・監修「写真集 思い出のアルバム 仙台 目で見る明治大正昭和のわが街」(株)カルダイ社 1980年

- 5)週刊朝日・編「値段史年表 明治・大正・昭和」 朝日新聞社 1989年

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 午前 9:00~12:00 |

○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 午後 2:00~6:00 |

× | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

※祝日は休診となります。

東西クリニック仙台モバイルサイトケータイでバーコードを読み取りアクセス下さい。